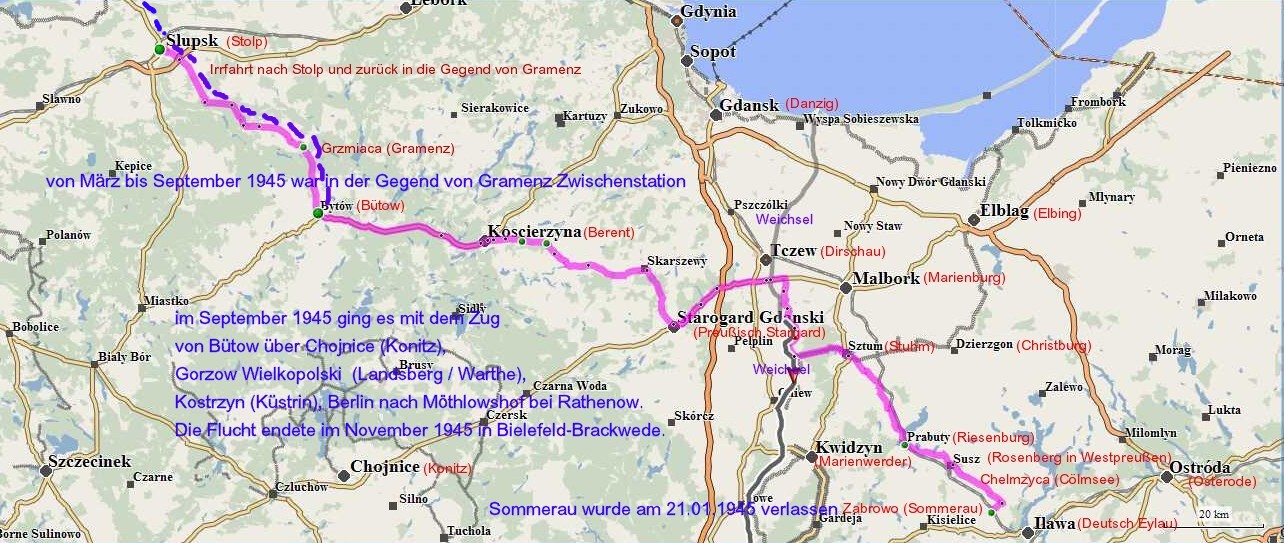

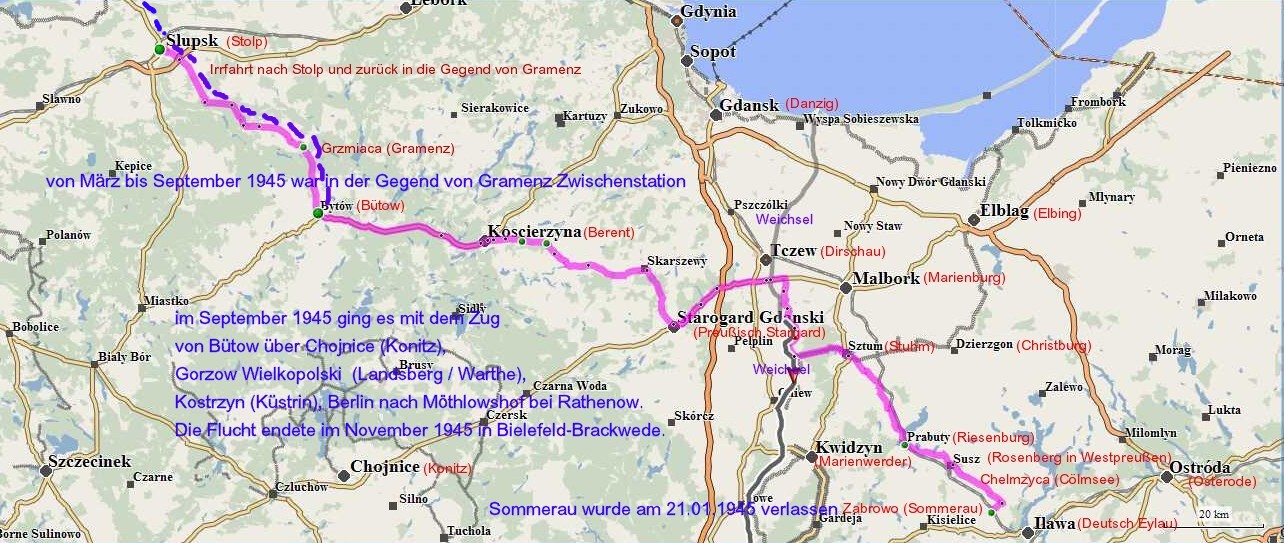

So

könnte - nach den "Erinnerungen" - der Fluchtweg gewesen sein:

Erinnerungen an die Flucht, aufgezeichnet von Emma Wodtke geb. Pahlau in den Jahren 1945 - 1947

(Vorbemerkung: Emma Wodtke, damals 66 Jahre, ist mit ihrer bettlägerigen Mutter, Berta Pahlau (Uroma), damals 90 Jahre, den Kindern Anna Linau, damals 32 Jahre, und Charlotte, damals 26 Jahre, und dem Enkelkind Waltraud Linau, damals 10 Jahre aus Sommerau/Westpr. geflüchtet)

Es war Sonntag, der 21. Januar 1945. Am wolkenlosen Himmel ging die Sonne im Osten klar und goldig auf. Die Erde war fest gefroren und unter den Füßen knirschte der Schnee. Über dem ganzen Dorf lag eine unheilverkündende, drückende Stille, denn den Kanonendonner hörte man immer näher kommen und jeder rüstete sich mit größter Eile zum Abzug.

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag war noch eine Versammlung gewesen, in der uns nun endgültig gesagt wurde, dass wir räumen müssten, und zwar sofort. Also Sonntag, um 8.30 Uhr, hinter dem Dorfe nach C ö l m s e e sollte sich alles versammeln.

Die ganze Nacht hatte niemand ans Schlafen gedacht. Anna kam um 23.30 Uhr aus dem Dorf und brachte noch 20 Pfund Farin (gelblicher Zucker) und anderes mit, was man so ohne Marken bekam.

Unser Karl war mit Pferd und Wagen die ganze Nacht unterwegs, um die Kranken, Kinder und Familien, die kein Fuhrwerk hatten, zur Bahn zu bringen.

Wir haben dann noch Hühner geschlachtet. Anna wollte immer mehr schlachten. Ich aber sagte: „Lass nur, wenn wir zurückkommen, haben wir noch etwas.“ Dann habe ich noch Puten und Hühner gebraten und in einen Topf gepackt. Glücklicherweise hatte ich schon am Tag vorher Brot gebacken. Nun wurden Hals über Kopf Kisten zusammengesucht und das Notwendigste verpackt; hauptsächlich Lebensmittel. Die Koffer mit den Kleidern standen schon bereit, sowie auch die Betten. Danach habe ich die Uroma warm angezogen, ihr noch eine heiße Tasse Milch gegeben, die sie aber nicht mehr ganz ausgetrunken hat. Die ganze Nacht war sie schon in größter Aufregung; aber sehr geduldig.

Ich flehte zum Herrn um Beistand und Hilfe und eine wunderbare Ruhe erfüllte mein Herz. Ich nahm mein liebes Bibelbuch aus dem Schrank, das mir doch 40 Jahre treuer Wegweiser, Kraft und Trost gewesen war und bat den Herrn um ein Wort mit auf den Weg. Und der Herr gab mir das Wort:

„Friede sei mit Dir! Fürchte Dich nicht, Du wirst nicht sterben!“ (Richter 6, 23)

Getröstet und hoch erfreut danke ich meinem Gott für diese herrliche Verheißung. Diese Worte haben mich auf dem ganzen Fluchtwege wie eine Mauer umgeben.

Als der Morgen graute, machte sich Anna mit Hilfe von Onkel Neumann an den Wagen, an dem noch fast nichts gemacht war. Da wurde das Dach – aus Teppichen – gemacht, Heu und Hafer für die Pferde, hinten ein großer Kasten mit Weckgläsern, Brot und Speck, dann die Koffer Kisten und Betten verstaut. In der Mitte wurde für Uroma das Lager zurecht gemacht. Die Zeit verlief sehr schnell. Bald war 7.30 Uhr. Nun wurde erst die Uroma auf den Wagen getragen. Unser Karl spannte die Pferde an. Wir zogen uns die Mäntel an, trugen noch Mäntel und Pelzdecken auf den Wagen. Noch einmal ging ich durch alle Räume, die mir so lieb und teuer waren. Manche Sorge, manches Leid, aber auch manche Freude und manches Glück durfte ich unter diesem Dach aus Gottes Hand hinnehmen. Dann nahmen wir noch herzlichen Abschied von unserem Karl, ein Pole, der schon 4 Jahre bei uns war, bestiegen den Wagen und die Pferde zogen an, nicht ahnend, dass sie jetzt fast ununterbrochen 10 Tage und Nächte gehen sollten.

Als wir hinter das Dorf kamen, standen schon eine ganze Reihe Flüchtlingswagen da. Ganz langsam ging es vorwärts, immer wieder hatten die ersten Wagen Panne. Wir waren kaum 1 km vom Dorf fort, da schossen die ersten feindlichen Panzer schon in unser friedliches Dorf und gleich darauf sah man dicke schwarze Rauchwolken aufsteigen; also unser Dorf brannte schon.

Als wir näher nach Cölmsee kamen, sahen wir schon auf der Chaussee endlose Reihen von Flüchtlingswagen. Es ging sehr langsam voran. Bis Rosenberg, 8 – 10 km, sind wir 8 Stunden gefahren, sonst in 1 Stunde. In R o s e n b e r g war die Straße schon ziemlich menschenleer. Die Züge fuhren nicht mehr und doch warteten die Menschen noch darauf. Vor der Stadt stieg ich noch ab und ging schnell vor. Ich wollte doch nachsehen, ob Charlotte noch da ist oder Meta mit den Kindern (Anmerkung: Charlotte arbeitete und Meta mit Familie wohnte in Rosenberg). Zum Glück war Charlotte schon fertig und hatte schon sehr auf uns gewartet. Meta war mit den Kindern schon am Tag vorher losgefahren. Mit einbrechender Dunkelheit fuhren wir durch Rosenberg.

Die ganze Nacht ging es bis R i e s e n b u r g, sonst in 1 Stunde. Die Chausseen waren alle vereist und so glatt gefahren, dass die Pferde sich fast nicht halten konnten. Riesenburg war auch schon fast menschenleer. Lotte holte noch aus der Molkerei zwei Brot Käse. Hier und da lagen Pferde auf der Straße, die infolge der Glätte gestürzt waren. Ohne Rast ging es weiter, weil der Feind uns immer auf den Fersen war. An gegenseitige Hilfe war nicht zu denken. Jeder war sich der Nächste. Kam man nicht mit, dann blieb man einfach liegen.

Es ging Richtung D i r s c h a u, immer ohne Rast zu machen. Manchmal auf offener Straße oder im Wald wurde ein Weilchen Halt gemacht und die Pferde etwas gefüttert. Wir selbst hatten fast nichts zu essen, weil alles gefroren war und man nichts schneiden konnte. Wenn die Wagen so dicht hintereinander standen, hörte man das Geschrei und das Wimmern und Jammern der Kinder. Die armen Mütter bemühten sich, sie still zu machen, was ihnen aber nicht gelang. Die Männer machten im Wald ein kleines Feuer, um Kaffee oder Wasser für die Kleinen zu wärmen. Ich sagte zu meinem Nachbarn: „Das Weinen der Kinder ist fast nicht mehr anzuhören!“ Er sagte: „Lass sie weinen, wir weinen auch.“ Die Kinder sind fast alle umgekommen. Sie wurden dann von den Eltern in Kissen oder Decken gewickelt und im Wald oder sonst wo hingelegt.

Eine Frau, deren Mann im Felde (Anmerkung: an der Kriegsfront) war, hatte ihre 3 Kinder im Wagen. Sie musste fahren und ihre ganze Aufmerksamkeit den Pferden und dem Wagen zuwenden; und als sie nach langer Fahrt hielt, sah sie nach den Kindern, -- da waren alle drei erfroren. Sehr viele Alte, Kranke und Kinder sind erfroren, man kann wohl sagen, der größte Teil.

Die Wege wurden immer glätter, die Kälte immer größer, die Berge immer höher. Nun setzte auch noch ein Schneetreiben ein. Von unseren Sommerauern waren wir schon ganz auseinander. Alles war nun schon fremd. In der Nähe von der W e i c h s e l fuhren wir einen ganzen Tag auf einem 5 – 6 m breiten Damm. Links ging es 5 – 6 m hoch und rechts 7 – 8 m tief. Jeden Augenblick musste man gegenwärtig sein, falls der Wagen bei der Glätte hinten ins Rutschen kommt und den Abhang herunterrollt, dass er Pferde und alles mit sich zieht. Sehr oft sah man abgerutschte Fuhrwerke unten liegen. Mit großer Vorsicht und Umsicht musste man da fahren. Vorsichtshalber waren wir alle ausgestiegen. Meine beiden Mädels führten die Pferde an den Zäumen; so gingen die Tiere immer sicherer. Dann habe ich oft gebetet: „Geht’s auch hin an Abgrunds Rande, wo man fürchtet hinzuschau´n, gilts´s das schwerste Opfer bringen, lass ich mir doch nimmer grau´n. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint.“

Nun wollten wir auf einem großen Gut Halt machen, aber schon warfen die Flieger aus allernächster Nähe ihre Bomben, und wir mussten wieder auseinanderfahren, damit nicht so viele Wagen auf einem Haufen standen. Bei Nacht, in hellem Mondenschein, fuhren wir über die Weichselbrücke. Die Flieger warfen ihre Bomben ab, dass sich die Wagen von dem Druck von der Erde abhoben. Meine beiden Mädels und Waltraud saßen vorne und fuhren. Wie oft habe ich dem Herrn gedankt für sie, für die zuverlässigen Pferde, die uns treulich auf den höchsten Berg zogen, wo andere sich immer vorlegen lassen mussten und dann mit Ach und Krach endlich hochkamen. Manch einer hat sich gewundert, dass wir überall so gut vorwärts kamen. Sie haben aber nicht die Hand Gottes gesehen, die unseren Wagen beschattete. Manchmal fuhren wir ganz alleine auf einer einsamen Straße. Dann war mein Gebet: „Dich erfass ich, o, Herr Jesu, Du sollst mein Führer sein....“ Und wir durften die wunderbare Führung unseres Heilandes immer wieder erfahren.

S t a r g a r d war der erste Haltepunkt. Da blieben wir eine Nacht. Die armen Pferde wurden zwar nicht ausgespannt, nur gut eingedeckt, bekamen Futter und Wasser. Und wir haben uns im Pferdestall auf dem Stroh langgelegt. War das eine Wohltat! Im Wagen konnte man das doch nicht, weil Uroma darin lag. Den anderen Tag liefen wir noch von einem Haus in das andere, um etwas warmen Kaffee zu bekommen. Dabei traf ich noch die Ella Reh aus Riesenwalde – Tante Preuß ihre Tochter. Ich ging mit an ihren Wagen. Ihrem Mann waren auch die Hände und das Gesicht angefroren. Bald mussten wir weiter.

Gleich hinter Stargard trafen wir noch Opa Lange (Anmerkung: Rudolf G. Lange aus Rosenberg). Der wollte sehen, ob er noch mit dem Zug mitkommt. Nun fuhren wir wieder in endlosem Treck. Bald setzte wieder Schneetreiben ein. Die Wege wurden infolge des losen Schnees immer schwieriger und die Pferde immer müder. Schließlich war es nicht mehr möglich, vorwärts zu kommen. Endlich sahen wir in der Nähe ein Haus. Kurz entschlossen spannten wir die Pferde aus, brachten sie in einen alten Schuppen. Da die Pferde vor Übermüdung nicht fressen wollten, blieb Charlotte mit der Laterne bei ihnen im Stall. Anna und ich, wir suchten uns im Finsteren einen Eingang ins Haus, tasteten uns an der Wand entlang und setzten uns auf eine Bank. Vor Frost habe ich so an Leib und Seele gezittert, dass ich mich fast nicht halten konnte, denn auch in dem Raum war eine eisige Kälte. Da fing im Nebenraum ein Mann an zu schimpfen, wir sollten machen, dass wir herauskommen. Er redete sich richtig in Wut und kam schon bis zur Türschwelle gerannt. Als er sich müde geschrieen hatte, da fing die Frau an. Wir saßen aber ruhig bis der Morgen graute. Da hatten sie sich beruhigt. Wir sahen uns nun erstmals in die Augen und wurden noch gute Freunde. Dann machten wir uns noch etwas Warmes zum Essen und fuhren am Nachmittag wieder weiter.

Fast überall, wo wir etwas Rast machen wollten, wurden wir gleich weitergetrieben, weil sie schon alle selbst am Packen waren. Von einem Haus zum anderen und von einem Ort zum andren wurden wir gejagt und getrieben – ohne Rast und ohne Ruh. Dann kamen wir auf ein großes Gut, wo alles voller Flüchtlingswagen stand. Schnee und Frost setzte immer stärker ein. Wir suchten nach irgendeinem Unterkommen, fanden aber keines, denn alles war überfüllt. Wir waren hungrig und froren, dass meine Mädels schon ganz verzagt aussahen. Aber kurz vor Abend ließ uns der treue Gott noch ein warmes Stübchen finden bei einem Schmiedemeister. Den anderen Tag kochten wir uns von unseren Hühnern eine Hühnerbrühe und haben uns dann zum ersten Mal sattgegessen. Am Nachmittag ging es dann weiter Richtung B e r e n t.

Das Schneetreiben hatte noch nicht aufgehört; die Decken, Strümpfe, Schuhe, Handschuhe – alles war nass von dem aufgetauten Schnee. Es wurde wieder Abend und wir mussten wieder irgendwo Halt machen, weil unsere Pferde so müde waren. Nun war aber in der Nähe vom Weg kein Haus zu sehen, nur in nächster Nähe eine Scheune. Hier hielten viele Flüchtlingswagen und wir auch. Der Wagen musste der hohen Schanzen (Anmerkung: Schneewehen) wegen auf der Chaussee bleiben. Die Uroma natürlich auf dem Wagen in ihrem Bette. Die Pferde wurden ausgespannt und wir machten uns mit hungrigem Magen ein Lager im Stroh zurecht. Der Schnee und der eisige Wind fegten durch die Ritzen auf unsere Köpfe. Die Strümpfe nass, die Schuhe gefroren, zu essen war nichts Warmes und das Kalte war gefroren. Den zweiten Tag fuhren die anderen Wagen schon alle weiter. Wir wussten aber immer noch nicht, was wir machen sollten, weil unsere Pferde infolge von schlechtem, staubigem Futter aus der Scheune krank geworden waren. Dann haben wir auch noch die zweite Nacht dort zugebracht und auch noch die dritte Nacht mussten wir in der Scheune zubringen. Der Hunger und die Kälte wurden immer größer. An Schlaf war nicht zu denken. Ich sagte zu meinen Kindern: „Betet, dass der Herr sich unser erbarmen möchte, sonst müssen wir hier umkommen.“ Und wir beteten dann zusammen und der Herr hörte unser Rufen.

Am nächsten Tag kam eine Polenfrau durch den hohen Schnee mit ihren Holzschuhen und bat uns, doch zu ihr zu kommen. Ihr Mann hätte auch gesagt, wir sollten kommen. Wir nahmen dieses Angebot aus Gottes Hand, holten unsere Pferde, schaufelten den Wagen aus dem Schnee und fuhren dann zu dieser Familie. Da waren Mann, Frau und zwei Töchter. Sie besorgten gleich einen Schlitten und wir haben die Uroma nach Berent in ein Altersheim gebracht, denn auf dem Wagen konnte sie nicht länger liegen. Die Familie hat alles für uns getan, was sie nur tun konnte. Die beiden Mädchen legten sich zur Nacht auf den Fußboden und ich durfte mich in ihr Bett legen. Ach, war das herrlich! Wie war mein Herz voll Lob und Dank auch für diese wunderbare Hilfe.

Die Uroma war nun einstweilen auch unter Dach und im Warmen, wenn auch an Bequemlichkeit viel zu wünschen übrig blieb. Ungefähr 3 Wochen blieben wir bei dieser Familie. Jeden anderen Tag haben wir Uroma in Berent besucht. Da sah man die vielen, vielen Menschen mit angefrorenen Händen, Füßen und Gesichtern. Ein Elend ohne gleichen. Die Ärmsten hatten Hände und Füße dick bewickelt und konnten sich nun gar nicht helfen. Trotz der nassen Strümpfe und Handschuhe und hartgefrorenen Schuhe ist mir und meinen Kindern nichts angefroren, was mich auch mit tiefer Dankbarkeit gegen meinen Gott erfüllt.

Eines Tages kommt die Polizei: Wir sollten machen, dass wir weiterkommen, dass sich Flüchtlinge so lange auf einer Stelle aufhielten, wäre nicht erlaubt. Nun mussten wir wieder weiter. Der Abschied fiel uns allen sehr schwer. Der Mann kam noch heraus und sagte: „Mit tut es so leid, dass ihr wieder weitermüsst.“

Der Frost hatte nachgelassen. Wir fuhren über Berent 2 Tage und 1 Nacht nach B ü t o w. Etwa 3 km hinter Bütow ging Anna mit Traudchen nach Quartier suchen und wir fanden bei der Familie Behrend ein Unterkommen. Diesmal eine deutsche Familie. Die Pferde waren hier gut untergebracht und wir auch. Hier blieben wir auch ungefähr 3 Wochen, weil unsere Pferde sehr stark im Kropp (große Geschwüre am Hals) waren. In der dritten Woche wurde es aber schon ungemütlich. Dann hörte man in der Nacht die Bomber über unser Haus fliegen und paar Sekunden später prasselten die Bomben auf Bütow nieder und das ging 3 – 4 mal in einer Nacht. Einmal überraschten mich die Bomben auf dem Bütower Bahnhof. Ich war gerade dort. Die Bomben sausten aber neben dem Gebäude nieder und erschlugen 12 Flüchtlingspferde, die anderen rasten davon.

Eines Tages kam ein deutscher Offizier und fragte uns, warum wir nicht weiterführen. Wir sollten auf dem schnellsten Wege machen, dass wir weiterkommen. Den anderen Tag früh fuhren wir dann auch weiter in Richtung S t o l p. Unsere Wirtleute wollten anfangs nicht fort, sind dann am nächsten Morgen mit zwei bepackten Wagen auch losgefahren.

Mittlerweise hatte der Frost wieder eingesetzt. Wir fuhren den Tag 40 – 50 km weiter. In Stolp blieben wir eine Nacht. Nächsten Morgen fuhren wir 30 km weiter und machten auf einem Gut Halt. Wir bekamen dort ein schönes, warmes Zimmerchen und wären dort nicht so leicht ausgezogen, wenn der Feind uns nicht vorwärts oder auch rückwärts getrieben hätte, denn jetzt wussten wir nicht mehr, wo wir uns hinwenden sollten. Dicht an dem Gut ging eine Chaussee von Stolp vorbei. Da hörte man Tag und Nacht wie ein großes Wasserrauschen den Flüchtlingsstrom: die Menschen – zu Pferde, zu Fuß, mit Handwagen und Kinderwagen, mit Rädern – groß und klein, alles stürmte vorwärts – Tag und Nacht – egal. Wo die alle geblieben sind, weiß man nicht. Den anderen Tag fuhren wir auch weiter, ohne zu wissen, wohin. Der Flüchtlingsstrom hatte immer noch nicht nachgelassen. Wir konnten jetzt nur noch nach Stolpmünde oder nach Danzig und dann übers Wasser. Und das wollte ich nicht. Nach dem Westen hatte uns der Russe schon den Weg versperrt. Also bogen wir wieder ab und blieben auf einem großen Gut liegen, noch mit mehreren Flüchtlingen. Der Gutsherr hatte sich in der Nacht vorher bereits erschossen. Am nächsten Tag kam zu unserem Schrecken ein feindliches Auto auf den Hof gefahren. Zwei russische Offiziere stiegen aus. An einem Stall mussten wir uns alle aufstellen. Viele meinten und dachten schon, nun werden wir alle erschossen. Dann erklärten sie uns, dass sie jetzt die Herren wären, dass Deutschland kaputt sei und dass die Polen frei wären. Dann wollten sie Uhren und Ringe haben, was sie auch reichlich bekamen. Danach fuhren sie wieder davon.

Bald hörte man auf der nahen Chaussee wieder das unheimliche Rauschen und als wir näher hinsahen, waren es die Russen in allen möglichen Gattungen: zu Pferde, zu Fuß, zu Wagen, Kanonen und Panzer – alles stürmte unaufhaltsam weiter vorwärts Richtung Danzig, Tag und Nacht.

Nun war die erste Begegnung mit den Russen vorbei. Jetzt fing erst die richtige Not an. Wir beschlossen nun zurück in unser altes Quartier zu gehen. Auf der Chaussee fuhr der Russe immer mit vollstem Tempo – aber an unserem Flüchtlingswagen ist er vorsichtig vorbeigefahren.

Jetzt – auf dem Rückwege – erkannten wir Deutschland nicht mehr. Trostlose Verwüstungen ohne gleichen. Man musste staunen, was der Russe in dieser kurzen Zeit geschafft hat. Da war fast nicht ein Haus, aus dem nicht der ganze Hausrat herausgeworfen war – alles im Schmutz, im Wasser, im Chausseegraben; zerrissen, beschmutzt, zerbrochen, die Betten aufgeschlitzt; Möbel, Instrumente, Bücher – alles lag auf der Straße. Wir fuhren durch bis Stolp. O, was war aus der schönen Stadt geworden. Nichts ahnend fuhren wir in die noch an vielen Stellen brennende Stadt. Die Straßen voller Hausrat, dazwischen tote Menschen und verendete Pferde. Oft fuhren wir an brennenden Häusern vorbei, wo das Feuer uns über dem Kopf hinwegloderte.

Mit einem Mal stehen vor uns, so richtig wilde

Mongolengesichter, sie rissen uns die Leine und Peitsche aus der Hand und

warfen sie auf die Straße und wir alle vier mussten mitkommen. Jetzt war die

Not aufs Höchste gestiegen. Am Ende der Straße sahen wir schon einen Haufen

Männer, Frauen und Mädchen stehen. Diese Menschen haben sie verschleppt oder

auf andere Weise umgebracht und ihre Wagen ausgeplündert. Wir gingen zögernd

hinterher und beteten in unseren Herzen. Ich rief den Herrn an in unserer Not

und der Herr tat, was er verheißen hat: Er erhörte uns und errettete uns aus

der Gewalt dieser Menschen. Plötzlich kam ein kleiner Trupp Männer von der

entgegengesetzten Seite. Die Aufmerksamkeit der Russen wurde dadurch von uns

abgelenkt. Sie rannten jetzt auf die Männer zu. Wir dachten, nun ist der

Augenblick gekommen, wo Gott uns herausreißen wird. Schnell dachten wir um und

gingen zum Wagen, aber immer in dem Gefühl, dass sie im nächsten Augenblick

hinter uns schießen würden. Schnell die Leine aufgehoben, den Wagen

zurechtgedreht und um die nächste Ecke gefahren. Eine kleine Strecke fuhren

wir, da sind wir in einer Sackgasse. Nun mussten wir noch einmal mit viel Mühe

und Not den langen Wagen umdrehen. Danach fanden wir gar nicht aus der Stadt

heraus. Ich rief den Herrn um Hilfe an, er möchte uns doch hier herausführen.

Da sahen wir einen Flüchtlingswagen, dem fuhren wir schnell nach und kamen mit

Gottes Hilfe aus dieser Stadt.

Jetzt gab es nichts mehr von wegen Unterkunft suchen in den

Häusern und Rast machen. Überall waren die Russen. Blieben mal paar

Flüchtlingswagen stehen, gleich waren die Russen da und fingen an zu plündern.

Der Russe nahm hauptsächlich nur Uhren und Goldsachen. Die Polen machten von

ihrer Freiheit vollen Gebrauch und nahmen alles, was sie nur nehmen konnten. In

der nächsten Nacht blieben wir auf einer freien Straße stehen. Ein eisiger

Sturm rüttelte an dem Wagen und drohte uns das Dach herunterzureißen. Nebenan

schlugen die Fensterläden aus einem verlassenen Haus auf und zu. Das

herausgetriebene Vieh brüllte vor Hunger und Kälte in den Wäldern. Herrenlose

Pferde streiften durch die Gegend. An den Wegen lag sterbendes Vieh, tote

Menschen, zusammengefahrene Autos und ausgeplünderte Flüchtlingswagen. Dies

alles erfüllte mein Herz mit tiefem, tiefem Weh.

An jeder Wegbiegung standen die Russen und erwarteten die Flüchtlingswagen. Wir kamen dann in die Nähe eines Waldes an einen Bauernhof. Da wurden wir wieder von einem Russen angehalten. Er verlangte Uhren von uns. Wir konnten ihm aber keine geben. Dann mussten wir stehen bleiben und er ging zu den anderen Wagen, die sich allmählich hinter uns angesammelt hatten. Er kam immer wieder mit demselben Wunsch. Da wir immer nichts geben konnten, sollten wir auf den Hof fahren. Nichts Gutes ahnend gingen Anna und Charlotte mit den anderen Wagen mit, ein Ende voraus. Ich blieb mit Waltraud allein auf dem Wagen. Die anderen Wagen ließ er bald weiterfahren und wenn ich inzwischen auch mitfahren wollte, dann schoss er. Jetzt stand ich schon fast zwei Stunden da. Ich hob meine Augen auf zu den Bergen, von welchen uns alle Hilfe kommt. Hinten an unserem Wagen hatten sich ein paar Frauen angehängt. In unserer Not hielten die Frauen nun das erste beste Auto an. Zwei russische Offiziere saßen darin. Die Frauen sagten ihnen, dass der russische Soldat uns nicht weiterfahren ließe. Er wolle Uhren und wir haben doch keine. Helfen sie uns doch. Die beiden Offiziere hörten sich das erst an. Dann stiegen sie aus, gingen zu diesem Russen, rissen ihm die Achselklappen herunter; er musste mit ins Auto und fort war er. Nun konnte ich endlich losfahren.

Wir gerieten wieder in einen langen Treck. Es ging einen langen und sehr glatten Berg hoch. Neben uns fuhr ein Pole, der seinen Wagen hoch bepackt hatte und mit seinen Pferden nicht vorwärts kam. Einige Male guckte er schon immer auf unsere Pferde. Ich sagte zu meinen Kindern: „Ich glaube, wir werden jetzt unsere Pferde los.“ Da sah ich schon, wie der Pole mit einem Russen sprach. Dann kam er an unseren Wagen und begann unsere Pferde auszuspannen. Waltraud schrie auf und fing an zu weinen und wir saßen wie betäubt. Was soll nun werden? Es dauerte nicht lange, da brachte er uns ein Paar ganz müde minderwertige Gäule, spannte sie uns vor den Wagen, nahm uns noch den großen Fahrpelz vom Wagen und ging los. Wir wussten im ersten Augenblick nicht, was wir machen sollten. Wir versuchten nun, ob die Pferde überhaupt anziehen würden. Das eine zog gut an, das andere kam schlecht mit, weil es krank war. Anna hatte nun zu tun, dass sie Waltraud beruhigte, denn für sie war das der allergrößte Verlust.

Nun hatten wir die Chaussee nach Bütow erreicht. Da kamen uns schon wieder Russen entgegen und wir mussten halten. Sie durchsuchten den Wagen und sprangen dann vorn auf den Wagen. Wir mussten Mäntel und Kleider aufmachen. Sie suchten hauptsächlich nach Goldsachen und dachten wohl, wir hätten sie uns um den Hals gehängt. Als sie nichts fanden, setzten sie sich beide hin, nahmen die Leine und fuhren los. Wir dachten, nun geht es in den Wald oder ein leerstehendes Haus...... Ich schaute wieder auf meinen herrlichen Helfer und sagte: „Herr Jesus, dass Du uns wieder herausreißen wirst, weiß ich; doch wie, das weiß ich nicht!“ Da hielten sie plötzlich, warfen die Leine hin und sprangen vom Wagen herunter und wir konnten wieder weiterfahren.

Oft sah man ausgeplünderte Flüchtlingswagen. Den Mann hatten sie ins Lager abgeführt, die Kinder – hauptsächlich die Töchter - verschleppt und die Mutter stand alleine da. Meine größte Sorge war die, dass sie mir auch meine Kinder verschleppten. Aber der treue Gott hat es nicht zugelassen. Denn es ist nicht wiederzugeben, was es für ein Herzeleid ist, wenn in solcher trostlosen Lage einer Mutter auch noch die Kinder entrissen werden und man nicht weiß, wo sie sind. Man weiß nur, dass sie in den Händen dieser Horden und ihrer Willkür preisgegeben sind. Und wenn nach kurzer oder langer Zeit mal welche zurückkamen, waren sie zu Grunde gerichtet an Leib und Seele.

Nun ging es auf nach Bütow zu. Bütow durften wir aber nicht berühren, denn dort wurde den Flüchtlingen alles abgenommen. Die Flüchtlinge kamen ins Lager und die Russen handelten an ihnen nach ihrer Lust. Wir blieben also wieder in dem Hause Behrend. Das Haus stand noch, aber der Hausrat lag auch alle auf dem Hof: Möbel und Geschirr – alles zerschlagen. Vieh und Schweine waren noch da. Das haben sich die Russen später alles geholt zum Schlachten. Wir spannten aus und freuten uns, ein Dach über dem Kopfe zu haben, aber die Freude sollte nicht auf lange sein. Die Nacht haben wir ungestört und ruhig geschlafen. Den anderen Tag kamen Behrends an. Die Frau mit einem Armkorb und der Mann mit einem Rucksack. Das war alles, was sie von zwei vollen Wagen mitgebracht hatten. Da hörte ich, dass an dem Tage, wo wir abgefahren waren, noch ein Brief von Gertrud angekommen war. O, was hätte ich darum gegeben, wenn dieser Brief in meine Hände gekommen wäre. Nun war er auch verloren gegangen.

Mit Berends kamen noch zwei ostpreußische Bauern auf den Hof gefahren. Nun waren auch gleich die Russen wieder da. Die jungen Frauen und Mädchen mussten sich immer ein gutes Versteck suchen, denn jeden Abend um 22.00 – 23.00 Uhr kamen die Russen von Bütow mit dem Auto an, um die Frauen oder Mädchen herauszuholen. Fanden sie nichts, dann gingen sie in das nächste Haus. Meine Mädels saßen manchmal Tag und Nacht im Versteck.

Lange sollte es aber nicht dauern. Nach 3 – 4 Tagen trieben sie uns wieder auf die Straße. Hals über Kopf mussten wir heraus. Wir gerieten uns knapp anzuziehen, jeder nahm noch schnell eine Decke und eine Handtasche mit etwas Lebensmittel und schon standen wir auf dem Wege. Der alte Behrend konnte sich noch nicht so schnell von seinem Hab und Gut trennen. Da bekam er von einem Russen einen Stoß, dass er bis auf den Hof flog. Pferd und Wagen hatten uns die Polen schon längst fortgenommen. Alles, was wir noch zurückgebracht hatten, blieb nun da. Wir waren ungefähr 40 – 45 Menschen. Wir hatten alle das Gefühl, als sei das jetzt unser letzter Gang. Ich bat den Herrn, er möchte doch unser Führer sein und uns zeigen, wo wir uns hinwenden sollten. Ich vertraute mich und meine Kinder mit Leib und Seele ihm, meinem Heiland, völlig an. Nach einem kleinen Marsch kamen wir in ein Dorf. In das erste leere Haus zogen wir alle ein. Das bisschen, was wir mitgenommen hatten, war bald aufgezehrt. Wohl waren noch Kartoffelmieten da, aber sonst hatten wir nichts. Nun begann die Not wieder um das tägliche Brot. Der Herr hat aber wieder seine Verheißung wahr gemacht: „In der Teuerung sollt ihr genug haben!“

Eine Tages kam Vieh nach G r a m e n z: 700 Stück. Da mussten die Mädchen und Frauen melken und das Vieh besorgen. Die Russen und Polen hatten die Aufsicht. Dafür bekam jeder etwas Milch. Öfter wurde eine Kuh krank und geschlachtet. Dann bekamen wir auch etwas ab. Es war jetzt Mitte März (1945). Nun hatten wir wieder ganz gut zum Leben.

Nach einigen Wochen bekam Anna in Bütow eine Stelle im Hotel bei einer Polen-Familie. Lotte und ich, wir blieben noch in Gramenz. Ende Mai ging ich nach Bütow, um Anna zu besuchen. Ich blieb ungefähr 3 Wochen dort. Anna hatte dort noch ein Stübchen extra. Die Polen-Familie, bei der sie arbeitete, waren sehr liebe Menschen. Unterdes kam in Gramenz das Vieh wieder fort und damit gingen die Lebensmittel wieder aus. Alle mussten nun arbeiten, bekamen aber nichts zu essen, auch kein Geld. Meine Sorge war nun wieder um die Lotte, die dort auch arbeiten und hungern musste.

Eines Tages kam sie in Bütow an und erklärte, dass sie nicht wieder nach Gramenz zurückgehe. Ich hatte nun auch allerlei Gedanken, weil es mit den Russen dort so unsicher war. Aber sie zog sich um und ging mit Traudchen ins Hotel. Dort wurde sie sofort als Stubenmädchen eingestellt. Eine wunderbare Führung Gottes! Beide hatten jetzt Arbeit und Brot und Schutz vor den Russen; denn sie waren bei dieser Familie wie die eigenen Kinder. Für uns beide hatte Traudchen immer aus dem Hotel das Mittag geholt. Außerdem hatten wir noch eine Ziege, die uns jeden Tag ein Tröpfchen Milch gab. Wir hatten soviel, dass wir noch unseren hungernden Mitmenschen etwas reichen konnten, denn manchmal gab es 14 Tage kein Brot, an Fett und Fleisch schon gar nicht zu denken. In Gramenz war jetzt Hungersnot, denn dort waren nicht nur die Milch und das Fleisch fort, sondern auch die Kartoffeln und das Mehl waren alle. Wenn ich das so sah, wie die Menschen in Gramenz dahinsiechten und der treue Gott hat uns gerade aus der Not dort früh genug herausgeholt, dann fand ich keine Dankesworte. Ich konnte mich noch an dem Herzen meines Heilandes ausweinen in Liebe und Dankbarkeit.

Mir großer Freudigkeit haben Anna und Charlotte in dem Hotel gearbeitet, so dass die Familie sie am liebsten behalten hätte. In der Zeit hatte ich etwas Ruhe und meine Gedanken wanderten oft zurück in unsere liebe Heimat – hauptsächlich wenn Flüchtlinge auf der Chaussee entlang zurückkehrten nach Ost- und Westpreußen. Hin ging es mit großen bepackten Wagen und 2 – 4 Pferden; zurück kamen sie nur mit einem ganz kleinen Wägelchen, das sie selber ziehen mussten und das Wenige wurde ihnen hinter Bütow noch von den Polen fortgenommen. Dann gingen meine Gedanken oft zu Euch, meine lieben Kinder, von einem zum andern: Willi gefallen, Erich vermisst, von Hans wusste ich nichts, an Gertrud hatte ich einen Einschreibebrief geschickt, der nach 4 Wochen zurückkam, auch an Meta hatte ich geschrieben, bekam aber keine Antwort. Von Alice und Emma und ihren Familien wusste ich auch nichts, ebenso von (Anmerkung: den Schwiegersöhnen) Otto und Oskar nichts. Oft betete ich: „Herr, lass mich doch drüben im Westen meine Kinder wiederfinden.“

Fast jeden Nachmittag ging ich mit Traudchen für unsere Ziege Futter holen. In einer Hand hatte ich den Korb, in der anderen den Stock. Manchmal rief sie dann hinterher: „Oma, du gehst ja schon wieder nicht lahm.“ Sie dachte, wenn ich nicht lahm gehe, dann schnappen mich die Russen. Wir stiegen dann auf die hohen Berge, die um Bütow herum waren, denn die Stadt lag ganz im Tal. Auf der einen Seite war – so weit das Auge sehen konnte – alles unbestelltes Land, nur Kornblumen und Disteln. Auf der anderen Seite schaute man herunter auf die Stadt und auf das Bergkirchlein, das hoch oben auf einem Berge stand, umgeben mit hohen Laubbäumen, wo ich am Sonntag so gerne hinaufpilgerte. Da machte ich oftmals meinem Herzen Luft und habe meinem Gott zur Ehre gesungen.

So ging die Zeit dahin. Ich habe für meine Mädels geflickt, gewaschen und geplättet. Manchmal auch für die Herren Polen aus dem Hotel, die mich immer sehr gut bezahlten mit Sloti und Lebensmitteln. Manchmal sagte ich zu den Mädels: „Ich glaube, es wird Zeit sein, dass wir wieder weiterziehen.“ Aber sie hatten immer noch keine große Lust, bis eines Tages der Hotelwirt sagte: „Kinder, ich möchte euch gerne behalten, aber ich glaube, es ist für euch besser, wenn ihr jetzt weiterzieht.“ Nun wurden die Papiere besorgt und gepackt und Anfang September wanderten wir eines Tages nach dem Bütower Bahnhof. Wir fuhren dann über Konitz, Landsberg, Küstrin nach B e r l i n. Küstrin war dem Erdboden völlig gleich. Drei Tage und drei Nächte mussten wir auf dem Bahnhof im Viehwagen zubringen. Eine Unmasse Flüchtlinge hatten sich dort angestaut. Als wir über die Oder fuhren, stiegen Polen mit in unseren Wagen und während dem Fahren warfen sie fast unser sämtliches Gepäck rechts und links zum Fenster hinaus. Manchmal in der Nacht, wenn der Zug hielt, hörte man, wie die Polen die Türen von den Viehwagen aufrissen und Koffer, Körbe und alles, was sie fanden, herauswarfen. In Berlin hatten wir einen halben Tag Aufenthalt. Abends fuhren wir von Berlin Richtung R a t h e n o w, wo wir in der Nacht ankamen. Weil Polizeistunde war, mussten wir schnell machen, dass wir von der Straße kamen. Der Bahnhof war zerstört. Wir liefen einem Haufen Menschen nach, aber mit einem Mal waren sie alle fort und wir standen alleine auf der Straße. Nun war guter Rat teuer. Wir fragten eine Frau, ob sie nicht wüsste, wo man über Nacht bleiben könnte. Sie sagte. Nein! – wir wären hier im Russenviertel. Nun trauten wir uns in kein Haus zu gehen. Vor einem leeren Haus war ein kleiner Kiefernwald, da hinein gingen wir, um eben nur von der Straße fortzukommen. Mit den Händen haben wir uns ein leeres Plätzchen gesucht, unsere Decke ausgebreitet und legten uns dann hin. Gerade diese Nacht war so schön gelinde, dass wir gar nicht gefroren haben.

Früh um 5.00 Uhr gingen wir schon los in Richtung Möthlowshof. Anneliese (Anmerkung: geb. Worms, Witwe von Wilhelm (Willi) Wodtke) war gerade im Garten und empfing uns aufs Herzlichste. Da sah man Gänse, Enten, Hühner, den Stall voll Vieh. In Pommern sah man das alles nicht mehr. Da krähte kein Hahn, da bellte kein Hund und brüllte keine Kuh. Das gab der ganzen Gegend ein so trostloses Gepräge. Nun hörte ich auch von allen meinen Kindern, wo sie sind und wie es ihnen geht. Das hat mich unendlich glücklich und dankbar gemacht. Wir haben einen herrlichen Heiland, der uns keinen Augenblick allein lässt!

„LOBE DEN HERRN; MEINE SEELE, UND VERGIß NICHT,

WAS ER DIR GUTES GETAN HAT!“ (Psalm 103, 2)

„ER LIEBT MICH, DARUM WILL ICH IHN ERRETTEN;

ER KENNT MEINEN NAMEN, DARUM WILL ICH IHN SCHÜTZEN!“ (Psalm 91, 14)

„LASS MEINEN MUND DEINES RUHMES UND DEINES PREISES

VOLL SEIN TÄGLICH!“ (Psalm 71 , 8)

Von A n n a persönlich:

Waltraud und ich kamen bereits im Juni 1945 wieder nach Bielefeld. (Anfang 1940 waren wir nach Sommerau gegangen; am 18.12.1939 starb Herbert.) Nun wohnten wir erst bei Frau Ulrichskötter, die uns dann eine Wohnung suchen half. Als wir endlich ein kleines Zimmerchen hatten und 8 Tage darin wohnten, kamen (am 23.Nov. 1945) Mutter, Hans und Lotte dazu. Hans und Charlotte konnten bei einem Bauern untergebracht werden. Um Mutter und Waltraud zu ernähren, ging ich auch bei einem Bauern arbeiten.

******

Dieser Text ist den „Erinnerungen“ von Emma Wodtke entnommen, die von Anita Weigel geb. Polenz im Dezember 1984 zusammen gestellt wurden.